公開日:|更新日:

CONTENT

その7.シート積層法

500万円未満の高性能な業務用3Dプリンター特集

積層造形法の一つ、シート積層法について紹介。メリットやデメリットを調べました。

シート積層法とは

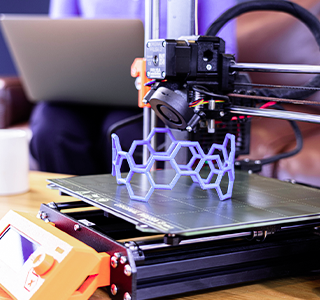

シート積層法は、薄いシート上の素材を何枚も重ねていき、造形したい形にあわせて輪郭をカットしていくという、積層造形のなかでも典型的な方式の一つです。

シート積層法の最大の特徴は使用できる素材の種類が豊富である点にあり、使用する素材によって二つの方式に分けられます。

積層製造方式

PVC(ポリ塩化ビニル)、紙、プラスチックといった安価な素材のシートを用い、シートとシートの間に特殊な接着剤を塗布することで接合していくものを積層製造方式(Laminated Object Manufacturing)といい、ラミネート積層法とも呼ばれています。

特にPVCは高強度で耐候性・耐水性にも優れていることから、強度の高い造形物の製造に向いていますし、加熱やUV光照射といった仕組みが不要なため、造形スピードに優れています。

また、紙であれば事前に着色することでフルカラー化も可能となっています。

超音波結合方式

同じシート積層法でも、超音波結合方式(Ultrasonic Consolidation)は薄い金属のシートを用い、超音波によって接合していきます。

異なる複数の金属を組み合わせたり、セラミックス・ホウ素・炭化ケイ素繊維・ステンレスメッシュといった補強材の混合も可能。

より複雑な金属部品の製造が可能であり、航空宇宙産業などでの造形物の製造といった期待も高まっています。

シート積層法のメリット

PVC(ポリ塩化ビニル)、紙、プラスチック、金属など、シート状になっていればさまざまな素材に対応。

材料費などのランニングコストも比較的安く済み、様々な色の紙やPVCのシートを重ねることで、精度の高いプロトタイプを製造できます。

また、シートを重ねるというシンプルな造形方法のため、素材そのものの化学反応を伴うような工程がなく、製作の幅が広いことから大きめの造形物を作ることにも適している他、積層解像度の平均が0.2mm程度(積層ピッチ=シートの厚さ)となっており、比較的滑らかな表現も可能となっています。

シート積層法のデメリット

シートを幾重にも積み重ねた後に輪郭をカットして造形していくことから、中空構造の造形に向いておらず、また小さい部品の製造およびロット数が少ない場合、材料ロスが多くなることが懸念されます。

また、紙を使用する場合、吸湿によって造形後に形状が変化する可能性もあります。

シート積層法の3Dプリンター

シート積層法は「積層製造方式」と「超音波結合方式」がありますので、それぞれの3Dプリンターをご紹介いたします。

SD300 Printer

積層製造方式を開発したとされるHelisys社の3Dプリンターですが、現在は後継機関であるCubic Technologies社が販売を行なっています。

Mcor IRIS

アイルランドに本社を構えるMcor Technologies社が手がける、紙を使った積層製造方式の3Dプリンター。材料費が安く、CMYKカートリッジによる100万色以上のフルカラー造形物にも対応しています。

SonicLayer 1200

アメリカのFabrisonic社が提供する「SonicLayer 1200」は、金属シートを使用する超音波結合方式の3Dプリンターです。同社の従来製品よりも小型で、切削機能も兼ね備えています。

まとめ

プロトタイプの製作に適した造形方式

シート積層法は比較的安価な複数の素材に対応していることから、ランニングコストの面で強みがある他、異なる金属などを組み合わせる必要がある際に、その特徴を発揮してくれるでしょう。

光造形方式やレーザー焼結法には劣るものの、精巧なプロトタイプの製作に適している造形方式であり、低コストでの3Dプリンター導入を検討している方におすすめです。

500万円未満の高性能な3Dプリンター特集をチェック

近年の製造品の精緻化に伴い、500万円未満であっても、ハイエンドモデルに匹敵するような性能を備えたミドルクラスの3Dプリンターが、続々登場しています。

ここでは、500万円未満でありながら、高精細、高強度、短納期で造形できる3Dプリンターをそれぞれ紹介します。

![アジリスタ[キーエンス]の製品](https://www.recmbus-3dprint.com/wp/wp-content/themes/SE036/img/Agilista.jpg)