公開日:|更新日:

CONTENT

その4.熱溶解積層型

500万円未満の高性能な業務用3Dプリンター特集

低価格3Dプリンターに多い熱溶解積層とは?特徴やメリット、デメリットを紹介します。

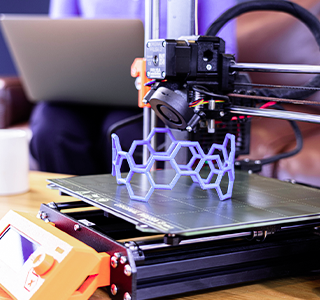

熱溶解積層(FDM)方式とは

熱溶解積層方式とはABS樹脂やPLA樹脂などの固形材料を高温で溶かし、ノズルから出力させながら一層ずつ重ねていくことで立体物を造形する方式です。家庭用3Dプリンターではよく使われている方式で、現在主流の樹脂を使うため、市販されている製品に近い造形物を作ることが可能です。

2009年に熱溶解積層方式の特許期限が切れたことで価格破壊が起こり、低価格で購入することができます。

熱溶解積層方式に対応する素材

熱溶解積層方式では主に工業製品で使われる熱可塑性樹脂に対応しています。

たとえば高耐久性のあるポリカーボネート、ABS-M30・ABS-M30i・ABS-ESD7などのABS樹脂、電化製品や自動車部品などで広く用いられているPC-ABS(ポリカーボネートABS樹脂)、植物由来のPLA(ポリ乳酸)樹脂などが挙げられます。

なお、高級な機種になるほど対応できる素材が増え、エンジニアリングプラスチックの造形も可能にしています。

500万円未満の高性能な3Dプリンター特集をチェック

近年の製造品の精緻化に伴い、500万円未満であっても、ハイエンドモデルに匹敵するような性能を備えたミドルクラスの3Dプリンターが、続々登場しています。

ここでは、500万円未満でありながら、高精細、高強度、短納期で造形できる3Dプリンターをそれぞれ紹介します。

熱溶解積層(FDM)方式のメリット

本体・材料ともに低価格

熱溶解積層方式の3Dプリンターは最近では10万円以下から手に入れることができます。家庭用3Dプリンターの中でも本体が低価格であること、さらに使用する材料も現在主流のものなので手に入れやすく、扱いやすい方式です。

コンパクトなサイズ

熱溶解積層方式の3Dプリンターは、他のタイプのものと比べるとコンパクトに設計されたデスクトップモデルが多く揃っています。省スペースでデスクの上でも設置が可能な機種が多くあります。

カラフルな材料を選べる

材料にカラフルなものを選べば、自由な色で造形することができます。マテリアルや色数に合わせてモデルを展開しているメーカーもあります。

比較的強度がある

ABS樹脂などの材料を使えるので、比較的強度の高い造形物を作ることができます。状態によっては機械部品の機能テストにも活用できます。

加工がしやすい

材料で使うABS樹脂などは量産品でよく使用されている材料です。そのため加工がしやすく、市販品のような造形物が作れます。

熱溶解積層(FDM)方式のデメリット

造形物に積層痕が残ることが多い

熱溶解積層方式ではノズルが積層面をなぞって樹脂を押し出し造形物を作るため、どうしても造形物に積層痕が残ることが多くなります。光造形などに比べると積層間の段差が目立ち、階段のようになってしまうので、表面が平滑な造形を作るのには向きません。

サポート材が必要

熱溶解積層方式ではサポート材が必要不可欠です。ただし最近は低価格ながら水溶性サポート材で後処理が簡単に済むものもあります。

熱溶解積層(FDM)方式の3Dプリンター

ヨーロッパを中心に人気となっているLeapfrog社のCreatr HSは、設計に携わる人の中でも入門用として活躍しています。またMUTOHのValue3D MagiX MF-1100は、高剛性のボディとZ軸両持ちテーブルが組み合わさっているので、より早くきれいな造形が可能です。

MUTOH Value3D MagiX MF-2500EPⅡ[MUTOH]

日本製のため対応ソフトが日本語で使用できます。新型のヘッドは高温対応で300℃まで設定することができます。エンジニアプラスチック(エンプラ)の溶解温度と言われる250~300℃の造形を可能としてます。造形テーブルの最大設定温度は150℃。造形テーブルに定着させながらの造形が実現されました。テーブル底面に断熱材を組み込むことで従来機と比較して早くテーブルを温められるようになっています。

MAKERBOT REPLICATOR+[MakerBot]

Replicator第五世代と比べて造形スピードは30%向上し、造形ボリュームは25%拡張しています。スピーディーに安心してユーザーに利用してもらえるように、複数の施設で合計38万時間以上の厳密なテストが行われました。グリップサーフェイスを改良し、造形物が付着しないようになったため、造形物に反りや歪みが起きる可能性を軽減。本体にはディスプレイとダイアルが付いており、セットアップやメンテナンスが効率的にできるようになっています。カメラも内蔵されており、プリント中のモニタリングや、出力された造形物を撮影してクラウドストレージライブラリに保存することが可能です。

APOLLO[APPLE TREE]

APPOLOはスーパーエンジニアリングプラスティック(スーパーエンプラ)対応の業務用3Dプリンター。ノズルの対応温度は最高で450℃です。庫内温度は最高120℃を維持できるので超大型ABSやスーパーエンプラの造形ができます。また水冷式エクストルーダーを標準装備しているため、メンテナンス性は高く長時間安定した造形をすることも可能です。

Bellulo[システムクリエイト]

Belluloの熱融解積層方式3Dプリンターは標準で4つのモデル(200、400、500、600)から選べます。用途に合った造形サイズやパーツカスタマイズができます。Belluloは造形テーブルを最大で110℃まで加温することが可能です。こうすることで材料とテーブルの温度差を小さくすることによって、造形物が反らないようにしています。またBelluloのヘッド近くには2基の冷却ファンが備わっています。積層しながら材料を適度に冷やして硬化させられるのでダレを防いで、品質を安定させられるのです。

業務用ミドルクラス(~500万円)

の3Dプリンターおすすめ3選を見る

まとめ

安いので購入しやすい

低価格帯の商品が多いというのが、熱溶解積層方式の特徴。中には10万円以下というものもあります。そのためコンパクトなサイズのものが多いのですが、カラフルな材料を選べば、自分の好きなようにアレンジすることが可能。3Dプリンターに興味がある人で、試しに購入してみたいという人は熱溶解積層型のものがおすすめです。

また他のタイプの3Dプリンターもあるのでチェックしてみて下さい。

500万円未満の高性能な3Dプリンター特集をチェック

近年の製造品の精緻化に伴い、500万円未満であっても、ハイエンドモデルに匹敵するような性能を備えたミドルクラスの3Dプリンターが、続々登場しています。

ここでは、500万円未満でありながら、高精細、高強度、短納期で造形できる3Dプリンターをそれぞれ紹介します。

![アジリスタ[キーエンス]の製品](https://www.recmbus-3dprint.com/wp/wp-content/themes/SE036/img/Agilista.jpg)